Billet de blogue

Prévention des incendies et résilience climatique : le parcours de Damien Schneider en Bolivie

4 septembre 2025Entre forêts en flammes, inondations records et inégalités persistantes, la Bolivie est en première ligne des effets du changement climatique. Dans ce contexte, Damien Schneider, ingénieur franco-canadien et volontaire de longue date, agit depuis près de vingt ans aux côtés des communautés locales.

En février 2025, La Presse rapportait que, selon l’Institut bolivien de recherche forestière (IBIF), plus de 10,7 millions d’hectares avaient brûlé. Une intensification dramatique des phénomènes climatiques extrêmes qui illustre l’urgence d’agir.

Installé en Bolivie depuis 2005, Damien s’est engagé avec le CECI sur la prévention des incendies de forêt et l’adaptation aux changements climatiques. Il a collaboré avec des organisations comme l'organisation Apoyo para el campesino-indigena del oriente boliviano (APCOB), le Service National des Aires Protégées (SERNAP) ou l’Institut Charcas, dans des zones particulièrement sensibles telles que Torotoro et Sajama. Pour lui, le volontariat international ne se limite pas à partager une expertise extérieure. Il s’agit avant tout de construire des solutions adaptées, en s’appuyant sur une compréhension fine des réalités locales.

« L’idée, c’est de trouver une symbiose entre les besoins des communautés et les connaissances techniques des expert-e-s. C’est à cette condition que les résultats sont durables », explique-t-il.

Des écosystèmes bouleversés

En deux décennies, Damien a constaté une hausse de température d’au moins six degrés Celsius dans certaines régions. Une transformation brutale qui accentue les catastrophes naturelles, modifie les écosystèmes et pèse sur les nappes phréatiques. « C’est beaucoup plus marqué aujourd’hui qu’avant, » note-t-il.

Les pluies diluviennes qui s’abattent désormais sur certaines zones entraînent de graves inondations. Elles affectent directement les familles, les forêts et les réserves d’eau souterraine, amplifiant la fragilité déjà ressentie par les communautés. Mais la conséquence la plus visible reste la multiplication des incendies. En Amazonie bolivienne, la pratique agricole traditionnelle des brûlis — couper et brûler la végétation pour fertiliser temporairement les sols — devient de plus en plus difficile à maîtriser. Avec le changement climatique, elle dégénère souvent en incendies incontrôlables, libérant d’importantes quantités de CO₂ et mettant en péril les ressources en eau.

« Certaines communautés n’ont plus d’eau. La mairie doit parfois acheminer des citernes pour les approvisionner, ce qui crée un stress hydrique qui freine aussi la production alimentaire », souligne Damien.

Entre volontariat et brigades de feu

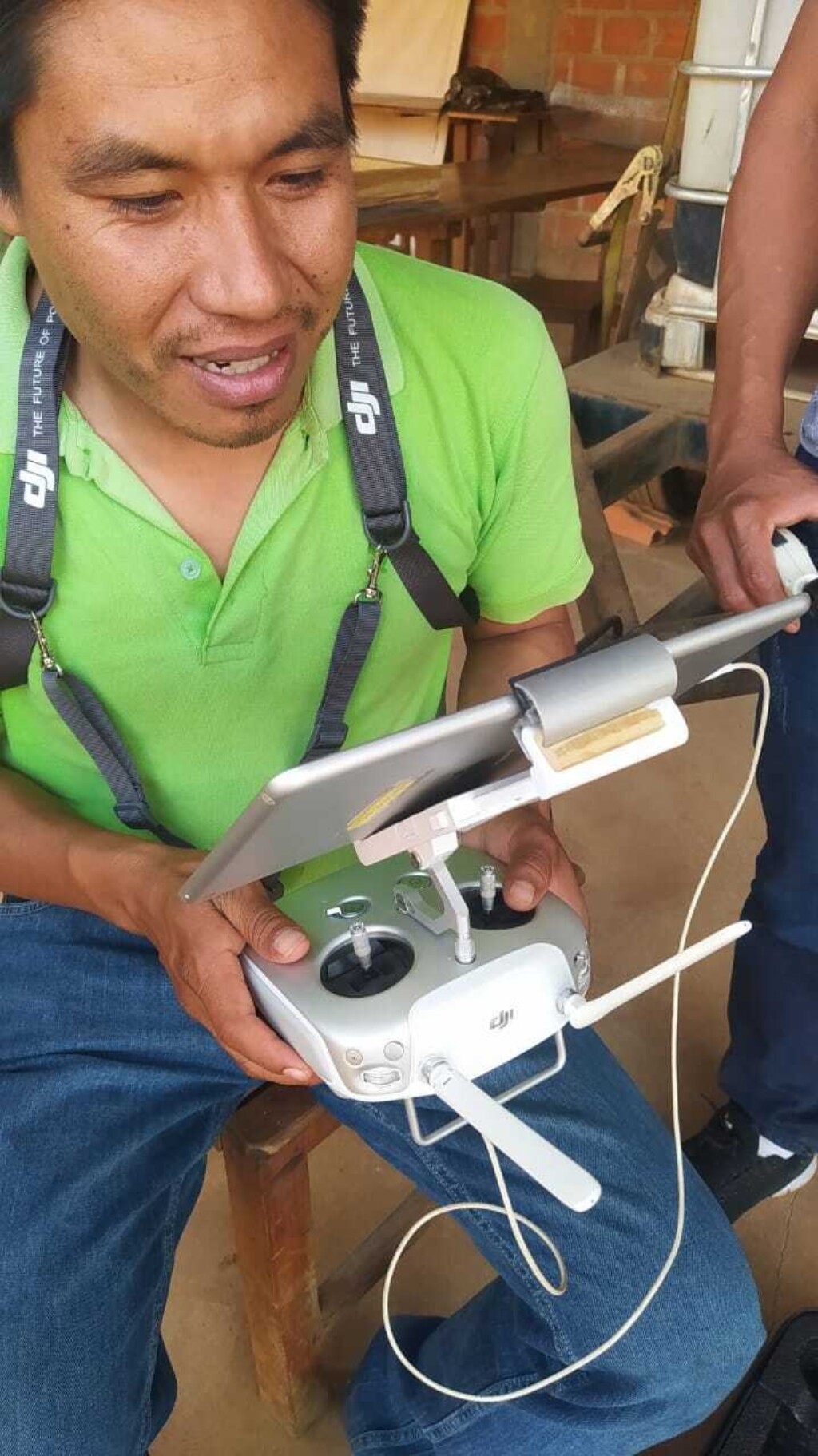

Installé à Riberalta, Damien conjugue deux engagements : volontaire international avec le CECI et pompier volontaire. Cette double expérience lui permet de mettre ses compétences au service des communautés, que ce soit dans les interventions d’urgence ou dans la formation de brigades locales.

Au fil des ans, il a appuyé la création de brigades communautaires, formé des guides et participé à des ateliers de premiers soins, notamment en haute montagne à Sajama.

Des communautés vulnérables mais résilientes

La crise climatique accentue la précarité : les récoltes diminuent, l’insécurité alimentaire progresse et les habitations construites en lisière de forêt — souvent avec des matériaux vulnérables comme des toits de feuilles — s’avèrent particulièrement exposées aux incendies.

Dans ce contexte, les femmes s’impliquent de plus en plus, y compris dans des rôles peu accessibles auparavant : guides, secouristes ou responsables communautaires. Leur mobilisation révèle un puissant potentiel de leadership, même si des stéréotypes de genre continuent de freiner leur participation.

« On leur confie des postes qu’elles n’avaient pas l’habitude d’occuper, et les résultats de coordination sont bien meilleurs », observe Damien.

Selon lui, cette efficacité tient notamment à la place centrale des femmes dans les réseaux familiaux, qui facilite la circulation de l’information et la mobilisation collective lors de crises. Leur implication renforce la résilience des communautés et souligne l’importance de lever les freins culturels.

« On fait un grand effort pour atteindre une véritable équité et casser ces barrières », insiste-t-il.

Un volontariat ancré dans le local

Pour Damien, le volontariat international ne peut avoir d’impact durable qu’à travers un enracinement dans les réalités locales.

« Les expert-e-s doivent s’adapter pour construire des solutions locales. C’est la seule manière de garantir que, même une fois la personne volontaire est parti-e, les résultats perdurent », conclut-il.